Dimanche 23 mai, en la basilique de Saint-Denis, le diocèse, l'Aumônerie nationale des Antilles-Guyane et les jeunes du Pôle Komunio organisent une messe solennelle en mémoire des victimes de l’esclavage colonial, de 15h à 16h. Elle sera suivie d'une cérémonie républicaine devant le monument qui leur est dédié.

Dimanche 23 mai, en la basilique de Saint-Denis, le diocèse, l'Aumônerie nationale des Antilles-Guyane et les jeunes du Pôle Komunio organisent une messe solennelle en mémoire des victimes de l’esclavage colonial, de 15h à 16h. Elle sera suivie d'une cérémonie républicaine devant le monument qui leur est dédié.

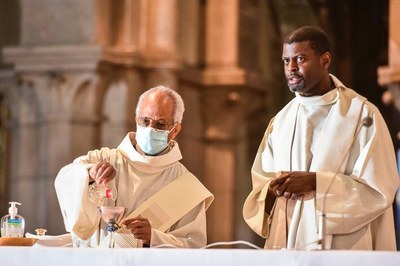

Présidée par le Vicaire général du diocèse, le père Philippe Giougou, la célébration eucharistique intègrera :

- Un rappel de l’histoire

- La parole de Dieu

- La prière contre toute forme d’esclavage contemporain.

L'objectif est aussi de transmettre l'héritage aux nouvelles générations pour qu’à leur tour, elles l’actualisent et le perpétuent.

Rappel historique : tout commence par une marche silencieuse...

Le 23 mai 1998, alors qu'on commémore cette année-là le cent cinquantenaire de l’abolition de l’esclavage, 40.000 femmes et hommes, des Antillais pour la plupart, défilent silencieusement de la République à la Nation pour que l’esclavage soit reconnu comme crime contre l’humanité. Des pétitions circulent. 10 000 signatures sont recueillies.

Les organisateurs de cette marche décident que chaque 23 mai sera commémoré le souvenir des victimes de l’esclavage colonial. L’association aboutira, en 2003 à une cérémonie qu’elle appellera « cérémonie Lanmèkannfènèg » (cérémonie laïque avec des éléments de l’histoire de l’esclavage et des témoignages).

Pour plus d'information sur l'association "Comité de la marche du 23 mai 1998" : cm98.fr

En 2001, une loi vient reconnaître et dénoncer la pratique par la France de l'esclavage colonial. Il s'agit de la loi du 21 mai 2001 dite "loi Taubira", du nom de la députée de Guyane, rapporteuse de la loi à l'Assemblée. Ce texte reconnaît comme crime contre l'humanité les traites et les esclavages pratiqués par la France à partir du xve siècle sur les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes.

Adoptée par le Parlement le 10 mai 2001, cette loi est promulguée le 21 mai 2001. En 2006, le 10 mai est choisi pour célébrer la Journée nationale des mémoires de la traite et de l'esclavage et de leurs abolitions.

En parallèle de ces événements historiques, le diocèse fait mémoire, depuis vingt ans, des victimes de l’esclavage colonial.

Pourquoi se souvenir de nos aïeux esclaves ?

" Nous avons à témoigner de leur existence, car si nous sommes là aujourd’hui, c'est qu'ils ont existé et pendant des années, ils ont été ignorés ! C'est la reconnaissance de notre histoire.

" Nous avons à témoigner de leur existence, car si nous sommes là aujourd’hui, c'est qu'ils ont existé et pendant des années, ils ont été ignorés ! C'est la reconnaissance de notre histoire.

Hier : Ces hommes, ces femmes, ces enfants qui, au prix de leur vie ont lutté et résisté avec beaucoup de violence, avec une force spirituelle qui leur permettait de transcender leurs conditions de servitude. Nous avons ce devoir de les honorer, car ils ont existé et ont participé à la construction de notre monde.

Aujourd'hui : Pour tous ceux qui ont pris conscience de l'existence de leurs aïeux morts en esclavage, qui ont fait un cheminement seul ou accompagné et qui acceptent leur filiation en se reconnaissant comme étant arrières petits-fils et petites-filles d'esclaves. Pour tous ceux qui ne connaissent pas bien cette histoire de la France, de notre humanité.

Demain : Afin que notre société morcelée, divisée, déchirée soit pacifiée en intégrant notre histoire commune, celle de l'esclave et celle de l'esclavagiste. Nous formons un seul peuple, mais par notre expérience, nous devons rester en équilibre pour exister et durer.

Nous sommes tous enfants d'un même Père, à ce titre, nous avons le même dénominateur commun. C'est une force !

Cependant, rien n’est acquis pour toujours, chaque jour est un renouvellement de notre engagement envers Dieu, envers nous-mêmes et envers les autres.

Enfin, si hier nos aïeux ont été des bâtisseurs, aujourd'hui et demain nous devons être des passeurs, des sentinelles qui ont pour mission de veiller à l'égalité entre les Hommes, d'être vigilants et de combattre toute forme de discrimination, d'oeuvrer sans cesse à la réconciliation des peuples.", témoigne Jaklin Pavilla, paroissienne à Saint-Denis et Responsable diocésaine de la pastorale des Migrants.